PLURINOMIO

9/20/2006

REVISANDO A RAY.

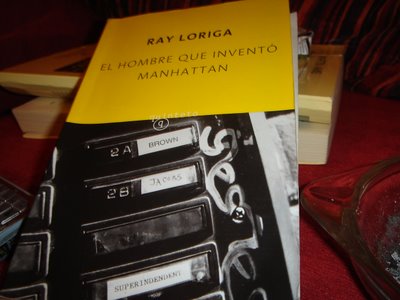

Resulta pasmosa la facilidad con la podemos llegar a encasillar a un escritor. Para ello a veces nos basta con leer alguna de sus obras, ojear alguna entrevista suya en un diario o incluso observar su imagen en algún programa de televisión. Cuatro datos suyos nos sobran para colgarle un sanbenito y ponerlo a parir cada vez que su nombre asoma en una conversación. A mi me pasó con Ray Loriga, un autor que, según mi opinión, intentaba camuflar las lagunas de su prosa con una actitud literaria tan provocadora como insustancial. Su novela “Héroes” me pareció una estafa de libro, un compendio de nubes de humo juveniles tejidas con referencias a David Bowie y Jim Morrison que no conducía a ninguna parte. Le coloqué la etiqueta de “uno más de los del kronen”, y lo dejé en el baúl de la pseudoliteratura maldita. Y ahí estuvo, hasta que años más tarde, en un periódico, leí un artículo suyo. El texto describía el salero de los habitantes de Madrid, la espontánea capacidad que tenían para darle una vuelta de tuerca más a cualquier comentario. Pensé que tenía razón en todo lo que decía, y, además, me hizo gracia cómo lo decía. Quince días después apareció publicado otro artículo de Loriga y no tuve más remedio que reconsiderar la opinión que me había hecho sobré él. Era un escrito acerca de Bob Dylan; el más bello y lúcido homenaje que he leído en mi vida sobre el autor de “Blonde on blonde”. Esta vez no dejé transcurrir dos semanas para volver a leer a Ray pues en cuanto pude me fui a una librería y compré su última obra. “El hombre que inventó Manhanttan”, así se titula, ofrece un conjunto de historias descabelladamente cuerdas que recrean la vida del legendario del barrio neoyorkino. El resultado: una pequeña joya dentro de la literatura española más reciente.

Como prueba, os dejo un fragmento de uno de los relatos:

“El Doctor Romero no era más que un celador pero se hacía llamar doctor Romero porque pensaba, tal vez con razón, que los médicos, al igual que los policías o los curas, gozan de un respeto inicial, de una confianza inmediata en su trato diario que le está vedada al resto de la ciudadanía. En los tres casos, pensaba el doctor Romero, tal respeto no es sino consecuencia directa del miedo y dado que es el miedo y no el amor, como piensan los incautos, el que le da vueltas al pollo, mejor será ponerse de este extremo de la bestia que del otro.

Como prueba, os dejo un fragmento de uno de los relatos:

“El Doctor Romero no era más que un celador pero se hacía llamar doctor Romero porque pensaba, tal vez con razón, que los médicos, al igual que los policías o los curas, gozan de un respeto inicial, de una confianza inmediata en su trato diario que le está vedada al resto de la ciudadanía. En los tres casos, pensaba el doctor Romero, tal respeto no es sino consecuencia directa del miedo y dado que es el miedo y no el amor, como piensan los incautos, el que le da vueltas al pollo, mejor será ponerse de este extremo de la bestia que del otro.

Ramón Romero, como tantas otras personas en esta ciudad o en cualquier otra, se había resignado a la idea de vivir solo. No es que el amor le importarse, le importaba tanto como a cualquier otro mamífero, es que sencillamente no había tenido suerte o tal vez no lo había buscado con ahínco. Quién sabe. De esto del amor lo mismo se dice mucho que muy poco y todo suena bien y nada dice nada. “Si fuera animal –pensaba Ramón-, sería un cerdo sonrosado y alegre y tendría ese pene alargado como una flauta que tienen los cerdos”. Y al pensar estas cosas se daba cuenta Ramón de que estaba perdiendo la cabeza y de que una dieta a base de salchichas cocidas frías no podía ser saludable.”

Archivos

septiembre 2006 octubre 2006 noviembre 2006 diciembre 2006 enero 2007 febrero 2007 marzo 2007 enero 2008 septiembre 2008 octubre 2008 noviembre 2008 diciembre 2008

Suscribirse a Comentarios [Atom]