PLURINOMIO

1/29/2007

LOS NUEVOS CONSERJES

Me pregunto si los guardias de seguridad con los que cruzo mirada cada día recordarán mi rostro como yo ahora recuerdo los suyos. El guardia de mi urbanización tiene rasgos suramericanos y una sonrisa que evoca ternura. El guardia del edificio donde trabajo es calvo y tiene dos mofletes que se sonrojan cuando hace frío. El que está en la parada del metro tiene la frente llena de arrugas y el pelo negro peinado hacia atrás con gomina. Al vigilante del supermercado donde hago la compra semanal le falta un diente y tiene unas patillas muy largas que a veces se acaricia con gesto de orgullo. El guardia del Banco tiene una nariz esbelta, quizás demasiado grande, y una mandíbula prominente. Todos tienen el mismo uniforme y, también, la misma mirada neutra ausente de brillo. Dudo mucho que se acuerden de mi rostro como yo ahora recuerdo los suyos. No soy más que una de las miles de personas que cada día pasan por los portales que custodian.¿Qué valor tiene una cara en medio del desfile de rostros que contemplan cada día? ¿Qué importancia pueden tener los cientos de “holas” y “hastaluegos” que pronuncian, con generosa reciprocidad, a lo largo de la jornada? Sus miradas y saludos son mecánicos, resulta imposible encontrar en ellos un atisbo de humanidad. Sus cuerpos, tan cotidianos, no abandonan nunca su puesto de trabajo, pero su vida está ausente, perdida en algún lugar de difícil retorno. Los portales de nuestros edificios se han llenado de guardias de seguridad. Algunos ven en ellos una especie de policía privada pero en realidad no son más que los conserjes de toda la vida que han cambiado de traje. Temíamos por la integridad física de nuestras propiedades y familias, y decidimos disfrazar a los conserjes con uniformes pseudomilitares. Como el miedo era absurdo, ideamos una solución igualmente absurda. Y ha funcionado: ahora nos sentimos más tranquilos. El conserje asume, como puede, su nuevo papel de soldadito. Su silueta, suave y flácida, sigue siendo la misma; su busto, simpático y cercano, se mantiene tallado con el molde del hombre común; su aire, risueño y perezoso, no ha cambiado. Pero ahora trabaja muchas más horas, habla menos y tiene prohibido abandonar el portal donde monta guardia. El riesgo obliga, y ya se sabe que el peligro carece de horario. Mientras su uniforme disuade al asaltante imaginario, su mente se exilia en las hipnóticas grutas de la abstracción. Me pregunto cuál será el próximo traje del Conserje y hallo rápidamente la respuesta. La siguiente generación de conserjes se difrazará de mickey mouse, de canario piolín o de espinete. Algunos se maquillarán como mimos y, subidos a sus sillas, cambiarán de posición cada vez que alguien pase por el portal. La seguridad es una necesidad primaria, una vez cubierta aparecen otros anhelos de felicidad. Los conserjes del futuro seguirán la estela de los nuevos tiempos, el camino de la sociedad del ocio.

1/21/2007

ALGUNAS COSAS QUE DECÍA BORGES CON 80 AÑOS.

De joven se escribe muy barroco, se coloca una barrera entre el lector y el escritor. Una barrera de vanidad.

No hay que escribir con el diccionario, sino con las palabras que se utilizan en el lenguaje oral. Hay que poner azuloso, no azulino.

Siempre se dice que Cervantes escribía mal, que Dotoievski escribía mal, sin embargo dejaron obras como “El Quijote” y “Crimen y Castigo”. Quevedo hubiese podido corregir una página de Cervantes pero no hubiese podido escribirla.

Cuando era pequeño usaba los libros, ahora los juzgo. Quizá era más sabio antes.

La democracia es un abuso de la estadística, nada más.

García Lorca es un poeta menor (…) no entiendo bien la poesía visual. No encuentro en la poesía de Lorca, lo que espero encontrar. Sí me lo dan Antonio y Manuel machado.

El campesino no ve el paisaje, el paisaje es algo del hombre culto, el campesino mira si va a llover o no.

Estoy cansado de vivir… pero quiero concluir un libro de cuentos fantásticos, quiero escribir algunos poemas, quisiera conocer la china y la india.

Ofrezco mi decrepitud a sus ojos.

La amistad no necesita frecuencia, el amor sí; la amistad puede prescindir de frecuencia, el amor, en cambio, está lleno de ansiedades, de dudas, donde la falta de frecuencia puede ser terrible. Yo tengo amigos íntimos que los veo tres o cuatro veces al año.

(¿Cómo se las arregla para escribir?) El hecho es que yo me he acostumbrado a la soledad, yo sé que debo poblarla de fantasmas: de cuentos, de fábulas, de poemas. Y luego cuando viene alguien a casa le dicto algo.

Perdí mi vista de lector en 1955. Luego mis amigos se quedaron sin cara, los libros sin página, y finalmente me di cuenta de que no había nadie en el espejo. Me miro al espejo y me pregunto qué horrible anciano me está mirando desde el otro lado.

Eludir sinónimos. Eludir lo tradicional. Preferir las palabras habituales a las palabras asombrosas. Intercalar en un relato rasgos circunstanciales exigidos por el lector. Simular pequeñas incertidumbres: ya que si la realidad es precisa la memoria no lo es. Narrar los hechos como si no los entendiese del todo.

Neruda… yo creo empezó siendo un mediocre poeta sentimental, y que acabó siendo un gran poeta público. El comunismo le fue muy útil.

(Entrevista en el programa a fondo TVE)

1/04/2007

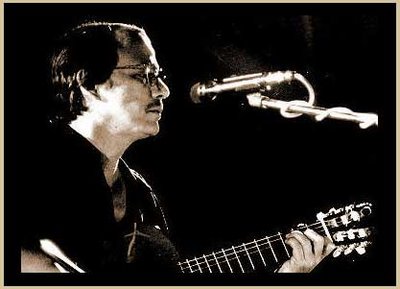

El DIVAN DE AMALFITANO 6

Recuerdo que la noche anterior había sido mi cumpleaños. Estuvimos hasta las tantas de la madrugada, fumando los últimos habanos que teníamos en la mochila, bebiendo güisqui escocés y contando anécdotas de nuestra amplia vida en carretera. La gente suele pensar que los músicos cuando se emborrachan se dedican a cantar pero nosotros aquella noche no cantamos, simplemente hicimos bromas, nos reímos y añoramos nuestra lejana patria. Hubo un ambiente de intensa confraternidad, quizá fue porque estábamos de gira, y eso siempre une, o tal vez fuera porque los cubanos no estamos acostumbrados al güisqui y nos embriagamos fácilmente con este licor. Luis y sus chicos se pasaron por la fiesta pero no se integraron, se notaba que estaban ahí para cumplir, que no tenían ganas de farra. Se tomaron una copa y se largaron. El Luis de aquel verano no tenía nada que ver con el del primer mano-a-mano, estaba más distante e introvertido. Yo creo que se encontraba mal, de salud quiero decir, llevaba muchos años castigándose con el alcohol y muy probablemente ya empezaba a notar los estragos de su dañina afición. Estaba correcto pero distante. Es la segunda vez que pronuncio la palabra distante pero creo que es la que mejor resume el comportamiento de Luis Eduardo durante toda la gira. Después de la fiesta me desperté con mis recién inaugurados 53 años sacudiéndome en la cabeza como si fuesen guantes de boxeo. Tenía los ojos encharcados en sangre, la boca pastosa y los pulmones llenos de alquitrán. Pregunté cuánto tiempo quedaba para el concierto y me dijeron que todavía faltaban siete horas. Salvador, pensé, tienes tiempo suficiente para recuperarte, y empecé a beber agua, litros y litros de agua mineral. También comí un melón que compramos en un puesto ambulante de la carretera. Uno de los melones más ricos que he probado en toda mi vida. El autobús avanzaba por un paisaje árido que combinaba zonas casi desérticas, huertos de regadío y mastodónticas urbanizaciones que remitían al capitalismo más salvaje. Estábamos en Agosto y el verano español dejaba su huella justiciera en aquella región cuyo nombre se ha evaporado de mi memoria. Era una tierra de paletos venidos a más, de gente sin cultura que se había enriquecido gracias a la explotación de los inmigrantes y al dinero que se dejaban los turistas del norte de Europa. Por fin llegamos a lo que suponía que era el recinto donde se celebraría el concierto, una grada construida en medio de la nada, de una nada de polvo, matorrales, grillos y de suaves y extrañas colinas. Mientras los técnicos hacían su trabajo en el escenario, yo estuve descansando un par de horas en el camerino. Me limpié la cara con agua fría, me quité la cera de los oídos, me cepillé los dientes e hice mis ejercicios de voz. Cuando me llamaron para salir a tocar, miré por última vez el espejo, cerré los ojos y pronuncié para mis adentros “patria o muerte”, esto es, el lema de mi país, mi grito de guerra. El concierto era uno más de los diez bolos que estaban contratados en la gira por España; en principio Luis y yo tocaríamos siete canciones cada uno, y luego cerraríamos cantando conjuntamente “Sin tu latido” y “Rabo de Nube”. Ese era el plan. Nada más empezar mi primer tema, “Rosana”, me di cuenta de que no estaba fino, y de que mis músicos no andaban mucho mejor. Estaba claro que se trataba de una noche en la que había que cumplir sin salirse del guión, sin hacer grandes alardes musicales. La segunda canción, “Casiopea”, la tocamos bastante mejor, tuve la sensación de que nos íbamos entonando. Sin embargo, el público tuvo una reacción gélida, por no decir hostil. Esas cosas, cuando uno está en el escenario, se saben; se nota cuando hay simbiosis con el público, cuando la gente está pasando un rato agradable y también se siente cuando están aburridos. Aquella noche más que aburridos, estaban impacientes. Los muy huevones (porque hay que ser huevón) esperaban escuchar las mismas canciones del primer mano-a-mano, no se daban cuenta de que habían pasado seis años desde entonces, seis putos años en los que yo había hecho muchas y muy buenas cosas; no como el capullo del Aute que seguía cantando los mismos temas que le hicieron famoso a finales de los setenta. Con mi tercera canción (una de las más bonitas de mi repertorio: “Sin hijo, ni árbol, ni libro”) presagié el desastre. El público empezó a interrumpirme con gritos que repetían una y otra vez “Ojalá”. Alcé la cabeza y en vez de espectadores me pareció ver una manada de búfalos que sacudía la tierra polvorienta, una panda de energúmenos que estaban dispuestos a amotinarse si no les cantaba esa canción. Miré el cielo y, en mi desconcierto, vi que las estrellas se movían, no, más bien vi que desaparecían, como si estuviese presenciando una lluvia de estrellas fugaces. Nos quedamos sin astros, pensé. Después salió Luis y, con toda su decrepitud, cantó “Al alba”, en ese momento sentí odio, y pensé que seguramente habría en el mundo más de una centena de músicos callejeros que cantaban “Al alba” con mucha más convicción y belleza que el propio Luis, miles de anónimos trovadores que también cantaban “Ojalá” para los transeúntes que les quisieran escuchar. Entonces decidí que no tocaría la maldita canción.

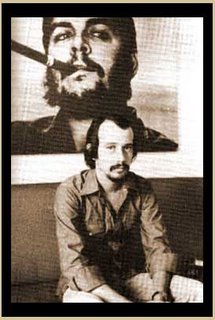

Pero el rumor fue creciendo, y lo que antes había sido un leve temblor de tierra se convirtió en un verdadero terremoto. Acabamos el concierto y la gente permaneció quieta en sus asientos con rostro desafiante. La masa se había transformado en una única voz que gritaba al unísono “Ojalá”. Sentí miedo y después del miedo sentí paz, una extraña paz que me hizo ver las cosas con gran claridad. Les dije a mis músicos que me dejaran solo, cogí la guitarra, pisé de nuevo el escenario y empecé a cantar “Ojalá”. Eso sí, cambié las notas por unos nuevos acordes horrorosos, modifiqué la acentuación de las palabras e interpreté la canción con la más cínica de mis sonrisas. La mayor parte del público se entregó a la parodia, y yo me regodeé en mi odio mientras veía la cara de felicidad de esos cuarentones que agitaban sus barrigas de puteros. Pero también pude ver la decepción de algunas jóvenes parejas que miraban atónitas el espectáculo, jóvenes muchachos que probablemente en algún momento de su adolescencia se habían prometido amor sincero mientras escuchaban mi canción. Fue entonces, en aquel mismo instante, cuando renegué definitivamente del Comunismo. El ideal humano del Ché Guevara es un proyecto utópico e irrealizable, un brío del optimismo que sólo anida en la juventud. El hombre está atado a su mísera y egoísta naturaleza. En el fondo, mi condición humana era la misma que la de los paletos que tenía enfrente. Ese era el destino del ser humano, un destino del que escapó el Ché debido a su cerrazón ideológica y, sobre todo, debido a su temprana muerte; un destino del que no escaparían las jóvenes parejas que dejaron caer sus inocentes lágrimas mientras yo ponía fin al concierto. Por supuesto, después de aquella noche seguí defendiendo, con más ímpetu si cabe, la Revolución Cubana. Al fin y al cabo, el capitalismo y el comunismo eran la misma mierda, y una vez que no se tienen ideales, lo único que te queda es la lealtad hacia los tuyos que, parafraseando al maldito F.D. Roosevelt, “puede que sean unos hijosdeputa, pero son tus queridos hijosdeputa”.

Pero el rumor fue creciendo, y lo que antes había sido un leve temblor de tierra se convirtió en un verdadero terremoto. Acabamos el concierto y la gente permaneció quieta en sus asientos con rostro desafiante. La masa se había transformado en una única voz que gritaba al unísono “Ojalá”. Sentí miedo y después del miedo sentí paz, una extraña paz que me hizo ver las cosas con gran claridad. Les dije a mis músicos que me dejaran solo, cogí la guitarra, pisé de nuevo el escenario y empecé a cantar “Ojalá”. Eso sí, cambié las notas por unos nuevos acordes horrorosos, modifiqué la acentuación de las palabras e interpreté la canción con la más cínica de mis sonrisas. La mayor parte del público se entregó a la parodia, y yo me regodeé en mi odio mientras veía la cara de felicidad de esos cuarentones que agitaban sus barrigas de puteros. Pero también pude ver la decepción de algunas jóvenes parejas que miraban atónitas el espectáculo, jóvenes muchachos que probablemente en algún momento de su adolescencia se habían prometido amor sincero mientras escuchaban mi canción. Fue entonces, en aquel mismo instante, cuando renegué definitivamente del Comunismo. El ideal humano del Ché Guevara es un proyecto utópico e irrealizable, un brío del optimismo que sólo anida en la juventud. El hombre está atado a su mísera y egoísta naturaleza. En el fondo, mi condición humana era la misma que la de los paletos que tenía enfrente. Ese era el destino del ser humano, un destino del que escapó el Ché debido a su cerrazón ideológica y, sobre todo, debido a su temprana muerte; un destino del que no escaparían las jóvenes parejas que dejaron caer sus inocentes lágrimas mientras yo ponía fin al concierto. Por supuesto, después de aquella noche seguí defendiendo, con más ímpetu si cabe, la Revolución Cubana. Al fin y al cabo, el capitalismo y el comunismo eran la misma mierda, y una vez que no se tienen ideales, lo único que te queda es la lealtad hacia los tuyos que, parafraseando al maldito F.D. Roosevelt, “puede que sean unos hijosdeputa, pero son tus queridos hijosdeputa”.

Pero el rumor fue creciendo, y lo que antes había sido un leve temblor de tierra se convirtió en un verdadero terremoto. Acabamos el concierto y la gente permaneció quieta en sus asientos con rostro desafiante. La masa se había transformado en una única voz que gritaba al unísono “Ojalá”. Sentí miedo y después del miedo sentí paz, una extraña paz que me hizo ver las cosas con gran claridad. Les dije a mis músicos que me dejaran solo, cogí la guitarra, pisé de nuevo el escenario y empecé a cantar “Ojalá”. Eso sí, cambié las notas por unos nuevos acordes horrorosos, modifiqué la acentuación de las palabras e interpreté la canción con la más cínica de mis sonrisas. La mayor parte del público se entregó a la parodia, y yo me regodeé en mi odio mientras veía la cara de felicidad de esos cuarentones que agitaban sus barrigas de puteros. Pero también pude ver la decepción de algunas jóvenes parejas que miraban atónitas el espectáculo, jóvenes muchachos que probablemente en algún momento de su adolescencia se habían prometido amor sincero mientras escuchaban mi canción. Fue entonces, en aquel mismo instante, cuando renegué definitivamente del Comunismo. El ideal humano del Ché Guevara es un proyecto utópico e irrealizable, un brío del optimismo que sólo anida en la juventud. El hombre está atado a su mísera y egoísta naturaleza. En el fondo, mi condición humana era la misma que la de los paletos que tenía enfrente. Ese era el destino del ser humano, un destino del que escapó el Ché debido a su cerrazón ideológica y, sobre todo, debido a su temprana muerte; un destino del que no escaparían las jóvenes parejas que dejaron caer sus inocentes lágrimas mientras yo ponía fin al concierto. Por supuesto, después de aquella noche seguí defendiendo, con más ímpetu si cabe, la Revolución Cubana. Al fin y al cabo, el capitalismo y el comunismo eran la misma mierda, y una vez que no se tienen ideales, lo único que te queda es la lealtad hacia los tuyos que, parafraseando al maldito F.D. Roosevelt, “puede que sean unos hijosdeputa, pero son tus queridos hijosdeputa”.

Pero el rumor fue creciendo, y lo que antes había sido un leve temblor de tierra se convirtió en un verdadero terremoto. Acabamos el concierto y la gente permaneció quieta en sus asientos con rostro desafiante. La masa se había transformado en una única voz que gritaba al unísono “Ojalá”. Sentí miedo y después del miedo sentí paz, una extraña paz que me hizo ver las cosas con gran claridad. Les dije a mis músicos que me dejaran solo, cogí la guitarra, pisé de nuevo el escenario y empecé a cantar “Ojalá”. Eso sí, cambié las notas por unos nuevos acordes horrorosos, modifiqué la acentuación de las palabras e interpreté la canción con la más cínica de mis sonrisas. La mayor parte del público se entregó a la parodia, y yo me regodeé en mi odio mientras veía la cara de felicidad de esos cuarentones que agitaban sus barrigas de puteros. Pero también pude ver la decepción de algunas jóvenes parejas que miraban atónitas el espectáculo, jóvenes muchachos que probablemente en algún momento de su adolescencia se habían prometido amor sincero mientras escuchaban mi canción. Fue entonces, en aquel mismo instante, cuando renegué definitivamente del Comunismo. El ideal humano del Ché Guevara es un proyecto utópico e irrealizable, un brío del optimismo que sólo anida en la juventud. El hombre está atado a su mísera y egoísta naturaleza. En el fondo, mi condición humana era la misma que la de los paletos que tenía enfrente. Ese era el destino del ser humano, un destino del que escapó el Ché debido a su cerrazón ideológica y, sobre todo, debido a su temprana muerte; un destino del que no escaparían las jóvenes parejas que dejaron caer sus inocentes lágrimas mientras yo ponía fin al concierto. Por supuesto, después de aquella noche seguí defendiendo, con más ímpetu si cabe, la Revolución Cubana. Al fin y al cabo, el capitalismo y el comunismo eran la misma mierda, y una vez que no se tienen ideales, lo único que te queda es la lealtad hacia los tuyos que, parafraseando al maldito F.D. Roosevelt, “puede que sean unos hijosdeputa, pero son tus queridos hijosdeputa”.(Aviso para navegantes desorientados: este texto es pura ficción y para nada corresponde a un relato de Silvio).

Archivos

septiembre 2006 octubre 2006 noviembre 2006 diciembre 2006 enero 2007 febrero 2007 marzo 2007 enero 2008 septiembre 2008 octubre 2008 noviembre 2008 diciembre 2008

Suscribirse a Entradas [Atom]